Weitere Informationen

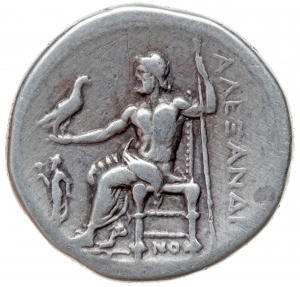

Die Münze wurde unter Demetrios I. Poliorketes von Makedonien im Namen von Alexander in der Zeit von 304/03-290 v. Chr. ausgegeben. Als Prägestätte wurde früher Sikyon-Demetrias angesehen, jetzt wird sie Korinth zugeschrieben, wo sich auf den Bronzemünzen dieselben Monogramme und Symbole finden. Die Münze steht einer kohärenten Gruppe nahe, die 42 Vs.-Stempel umfasst und durch Stempelverbindungen zusammengehört. Die Buchstaben NO finden sich wiederholt auf den Prägungen von Korinth. Für die Zuweisung spricht auch, dass Demetrios, wie auch schon sein Vater Antigonos, versucht hatten, den Korinthischen Bund zunächst für den Kampf gegen die Diadochen und dann - nach der Schlacht bei Ipsos (301 v. Chr.) - für die Wiedereroberung von Kleinasien zu gewinnen (O. Morkholm, Early Helenistic Ccoinage, Cambrigde 1991, S. 61; E. T. Newell, The Coinages of Demetrius Poliorcetes, Neuausgabe Chicago 1978, 144-147; H.A. Troxell, The Peloponnesian Alexanders, ANS MN 17, 1971, 41-94; zu der militärischen Aufrüstung unter Demetrios in Korinth vgl. Plutarch 43-44).

Makedonien

Gewichststandard, Nominalsystem, Chronologie

Für die Münzprägung Nordgriechenlands sind schwere à 29,46 g, mittlere à 14,73 g und leichtere Münzen à 2,18 bzw. 2,45 g. kennzeichnend. Sie gehören - mit ihren Teilwerten - zu einem Gewichts- und Nominalsystem, das persische und attische Elemente miteinander verband und das heute "thraco-makedonischer" Standard genannt wird.

Das System basierte auf dem persischen Stater von 9,8 g: Die Großmünze war demnach ein dreifacher Stater (9,8 g mal 3=29,4 g). Für den Stater von 9,8 g ergaben sich im persischen Dreier-Nominalsystem Teilwerte von 3,27 g (1/3), 1,64 g (1/6) und 0,54 g (1/12). Die Übernahme des attischen Nominalsystems führte dagegen bei einer Münze von 29,46 g zur Oktodrachme, bei einer Münze von 14,73 g zur Tetradrachme und bei einer Münze von 2,45 g zum Tetrobol. Diese Münzgewichte werden neuerdings allerdings auch mit der Orientierung der makedonischen Münzprägung an dem milesischen Standard (Stater á 14,3 g) interpretiert.

Die makedonischen Stämme, die griechischen Stadtstaaten und das makedonische Königshaus verwandten - mit gewissen Abweichungen und Schwerpunkten - diesen sog. thraco-makedonischen Standard. Ihm folgte auch Philipp II (356-336 v. Chr.) für die Silbermünzen, obwohl er bei den Goldmünzen den attischen Standard (Stater à 8,6 g) übernahm. Erst Alexander III (336-323 v. Chr.) führte auch für das Silbergeld das attische Gewichts- und Nominalsystem ein. Das Wertverhältnis zwischen Gold und Silber betrug unter Philipp 1:10 oder 1:12 (nach der persischen Praxis 1:13,5) und unter Alexander 1:10. Die Bronzemünzen folgten dem attischen Vorbild, d.h. das Obol teilte sich in 8 Chalkoi, die als Chalkous, Dichalkon und Tetrachalchon in Verkehr gebracht wurden.

Münzen der makedonischen Stämme tauchen schon in den frühesten Münzfunden um 500 v. Chr. auf. Die Münzprägung der griechischen Städte, wie Akanthos, Mende, Potideia, Terone,setzte etwas später ein. Eine Oktodrachme Alexander I (494-451 v. Chr.) findet sich erstmals im "Asyut" Hoard ( Price/Waggoner, London 1975, Pl.VIII Nr. 152). Während die Münzprägung der Stämme bald endete, blieben griechische Städte, wie Akanthos und Mende, auch im 5. Jh. aktiv. Die Prägetätigkeit ging dann aber zurück oder stockte sogar, ebenso wie die des makedonischen Königshauses. Die Prägungen nahmen erst im letzten Viertel des 5. Jh. wieder zu, insbesondere mit der Gründung von Olynth und dem Wechsel von dem attisch-euböischen zu dem sog. thrako-makedonischen oder milesischenStandard. Ob insofern eine Auswirkung des athenischen Münzprägeverbots festgetellt werden kann, wird heute überwiegend in Zweifel gezogen.

Von überragender Bedeutung wurde dann die Münzprägung Philipps II, dessen Goldstatere und Tetradrachmen in großem Umfang, auch nach seinem Tod geprägt wurden. Wahrhaft weltweite Bedeutung hatte die Münzprägung Alexander III (336-323 v. Chr.). Seine Münzen mit den Bildern "Athena/Nike" und "Herakles/Zeus" wurden nach der "hohen" Chronologie bald nach Regierungsantritt 336 v. Chr. (Newell, Price, Morkholm), wahrscheinlicher aber erst während seines Feldzugs ( in Tarsos) 333 v. Chr. (Zervos, Troxell, Le Rider) eingeführt. Sie erreichte einige Jahre vor seinem Tod große Stückzahlen, wurde unter den Diadochen weiter geprägt und bestimmte die weitere Münzprägung Makedoniens und der hellenistischen Staaten bis in die römische Zeit.

Literatur: M. Price, Coins of the Macedonians, London 1974; Le Rider, Le monnayage d`argent et d`or de Philipp II, Paris 1977; M. Price, The Coinage of Philipp II, NC 19(1979)231; M. Price, The Coinage in the name of Alexander the Great and Philipp Arrhidaeus, London 1991; G. Le Rider, J. Alexandre le Grand- monnaies, finances et politique, Paris 2003. J. Desneux, Les Tétradrachmes d`Akanthos, Bruxelles 1949; N. Hardwick, The coinage of Terone from the fifth to the fourth centuries B.C. ,Studies Price, London 1998, 119-124: D. Raymond, Macedonian regal coinage to 413 B.C., New York 1953; J. Kagan, Notes on the Coinage of Mende, AJN 26(2014)1-31; S. Psoma Olynthe et les Chalcidiens de Thrace, Stuttgart 2001; C.C. Lober, Amphipolis, Los Angeles 1990.